Chi me l’ha fatto fare? Un blog!

Forse la noia.Forse la voglia di parlare senza essere interrotta.O forse (più probabile) il desiderio di condividere quello che scrivo, dipingo, penso… e sogno.

Il nostro viaggio inizia qui, nel cuore di Artemisia. Scopri uno spazio dove le parole dipingono emozioni e i pensieri prendono forma. Non vendo nulla, non cerco di impressionare. Scrivo per condividere, per riflettere, per fare compagnia. Sono felice di averti qui, parte della mia storia.

23 giu 2025 11:48

Forse la noia.Forse la voglia di parlare senza essere interrotta.O forse (più probabile) il desiderio di condividere quello che scrivo, dipingo, penso… e sogno.

23 giu 2025 11:37

Ho versato un bicchiere di vino rosso.Non per fare la sofisticata ma per sciogliere quei freni invisibiliche spesso ci tengono le parole in ostaggio.

Mi chiamo Artemisia, come un fiore… o forse come un colore.

Sono una donna curiosa, sensibile, a volte ironica, spesso riflessiva.

Nel corso della vita ho indossato tanti ruoli: madre, amica, compagna, artista, ascoltatrice.

E oggi, con più tempo tra le mani e un cuore pieno di storie, mi concedo il lusso di raccontare.

Amo scrivere e dipingere, soprattutto ad acquarello:

mi affascinano le sfumature, i passaggi delicati,

le cose che non hanno bisogno di urlare per farsi notare.

Sono una nonna fortunata, anche di due meravigliosi gemelli e adoro creare piccoli momenti di bellezza, che siano una chiacchierata, un fiore in un vaso, o un pensiero da condividere.

In questo blog non troverai verità assolute né ricette per la felicità.

Troverai me:

con le mie parole, i miei silenzi, e le emozioni che ho deciso, finalmente, di lasciare respirare.

Se ti va, resta un po’.

Metti su l’acqua per il tè (o apri una bottiglia di vino 🍷),

e sfoglia insieme a me questo quaderno di vita.

Soffro di un’eccessiva empatia. Non è un dono magico, non è qualcosa che si sceglie: è allenamento. Allenamento al dolore.

Chi ha vissuto traumi, relazioni tossiche, delusioni profonde… sviluppa un radar invisibile.

Non si vede, ma funziona benissimo. Capta microespressioni, cambi di tono, silenzi carichi di significati. E lo fa senza pensarci, senza sforzo, come un riflesso.

Perché una parte di noi, quella che ha imparato a difendersi, è ancora in allerta. E osserva tutto. Non per giudicare, ma per proteggersi. Perché chi ha sofferto una volta, non vuole soffrire ancora.

Questa empatia a volte pesa. Ti fa sentire tutto, anche ciò che non ti appartiene. Ma è anche una forza. È la capacità di comprendere davvero, di accogliere, di esserci per gli altri… anche nel silenzio.

Io questa forza ce l’ho.

E imparo ogni giorno ad usarla con cura. Anche verso me stessa.

Non ho molte amiche.E, forse è strano dirlo, ma ognuna di loro è l’opposto di me. È proprio per questo che le adoro.

Con loro non cerco uno specchio, ma un confronto.

Costruttivo, sincero, a volte spiazzante. Mi mostrano altri modi di essere, di pensare, di vivere.

A volte le invidio, sì, in senso buono, perché riescono a fare o dire cose che io non riesco.

Sono più decise, più leggere, più spavalde… o semplicemente diverse. E questa diversità mi arricchisce.

Mi completa. Mi aiuta a capire dove magari sbaglio, dove posso migliorare. Mi dà il coraggio di scegliere, di agire, quando io resterei ferma a pensare.

Sono anche molto diverse tra loro.

Ognuna vive su un pianeta tutto suo.

E io viaggio tra questi mondi, raccogliendo sorrisi, idee, conforto. A volte ricevo aiuto anche da quei “satelliti” che orbitano attorno a loro: amici, parenti, persone preziose che entrano nella mia vita attraverso le loro.

La nostra forza è il rispetto

La nostra forza non sta nel vederci sempre, né nel dirci tutto.

Non sta nell’essere simili, né nel pensarla allo stesso modo.

La nostra forza è il rispetto.

Rispetto per ciò che siamo, con i nostri pregi, le nostre paure, le nostre stranezze.

Rispetto per i nostri spazi: quelli fisici e quelli dell’anima.

Perché sappiamo che a volte il silenzio non è distanza, è bisogno.

Che un messaggio non risposto subito non è disamore, ma vita che accade.

Che ognuna di noi ha un ritmo diverso… e va bene così.

Ci lasciamo libere.

Libere di essere stanche, di avere giornate no, di sparire un po’ per poi tornare.

Senza pretese, senza sensi di colpa.

Sappiamo che l’amicizia vera non si misura con la quantità di tempo trascorso insieme,

ma con la qualità dell’ascolto, della presenza, del cuore.

E allora sì, è il rispetto che ci tiene unite.

Come un filo invisibile che non stringe, ma lega.

Un legame che non si impone, ma accoglie.

Ci conosciamo sin dalle elementari. Una vita intera, fatta di giochi, confidenze, risate, silenzi, lacrime e complicità. Donatella è quella presenza costante che non ha mai avuto bisogno di parole per farsi sentire vicina.

È la sorella che la vita mi ha regalato, la testimone silenziosa della mia crescita, la compagna di avventure (e disavventure), l'Amica con la A maiuscola.

È Ariete, e questo dice già molto. Ha dentro di sé una forza naturale, una determinazione che la rende una vera e propria forza della natura. A volte la guardo e penso a Leonardo da Vinci: tutto ciò che le frulla per la testa, in un modo o nell’altro, prende forma tra le sue mani. È un’artista poliedrica, creativa, ingegnosa. Una leader nata.

Organizza la sua vita (e anche quella degli altri) con precisione millimetrica, è sempre un passo avanti. Perfetta nel lavoro, qualunque esso sia.

Il contrario di me, che vivo un po’ alla giornata, e forse proprio per questo ci completiamo.

Sotto quella corazza da donna forte, io so bene quante fragilità nasconde. Come madre, come sorella, come moglie… Ho imparato a vederle, anche quando non si dicono. E la rispetto profondamente anche per questo.

Di recente è diventata nonna, e mi incuriosisce questo suo nuovo ruolo. Soprattutto pensando a quando, in passato, si lasciava sfuggire osservazioni amare sul futuro, arrivando a dire che non ha senso mettere al mondo figli in un mondo così sbagliato. Eppure eccola lì, oggi, a guardare negli occhi una nuova vita, e a riflettere – forse – sul senso profondo di tutto.

Donatella è una persona fortunata, ma gran parte di quella fortuna se l’è costruita da sola, passo dopo passo, senza l’appoggio dei genitori, che se ne sono andati troppo presto.

E io sono fortunata ad averla ancora accanto.

Ci sono altre amiche nella mia vita, speciali a modo loro, che racconterò in seguito. Provengono da altri emisferi, altri mondi, altre sfumature dell’anima… ma tutte, come Donatella, hanno lasciato un’impronta nel mio cuore.

Nella mia vita ho conosciuto l’amore in tante forme.

A volte è stato un lampo, improvviso e accecante. Altre volte un fuoco più lento, più calmo, ma non meno intenso.

Ma la persona che ho amato di più è stata mio marito, Pietro.

La nostra è stata una storia lunga quasi quarant’anni, fatta di alti e bassi, com’è normale che sia, ma soprattutto di un’intesa profonda, rara, che ancora oggi mi sorprende quando ci ripenso.

Ci siamo conosciuti non da giovanissimi, eravamo colleghi di lavoro. Io uscivo da una separazione, con un figlio piccolo, e lui è entrato nella mia vita come un compagno gentile, rispettoso, paziente.

All’inizio non è stato facile: negli anni ’80 non tutti accettavano facilmente una nuova unione, una “famiglia ricostruita”. Ma noi abbiamo lottato. Insieme.

Eravamo amici, compagni, soci, colleghi, complici.

Condividevamo valori, sogni, difficoltà, progetti.

Quando ci siamo sposati, dopo anni di attesa, di desiderio, di costruzione, è stato davvero un punto d’arrivo. Non avevamo convissuto prima, e forse per questo quel giorno è stato magico, quasi fiabesco. Il coronamento di un amore maturo, scelto, voluto.

Pietro è scomparso quattro anni fa. E non passa giorno in cui io non lo porti dentro di me, in un gesto, in un ricordo, in un pensiero.

Eppure, nonostante la sua assenza, sento che la fiaccola dell’amore dentro di me è ancora accesa.

Perché l’amore non è mai qualcosa che finisce. È un’energia viva, inesauribile. È quella parte di noi che continua a brillare, anche quando la vita cambia, anche quando restiamo soli.

E sì, io posso ancora amare.

Perché l’amore vero, quello che ho vissuto, non mi ha chiuso il cuore. Me lo ha spalancato.

E questa, per me, è una delle eredità più belle che Pietro mi ha lasciato.

Caro Pietro,

è difficile scriverti senza sentire un nodo alla gola.

Mi manca la tua voce, il tuo modo di guardarmi senza parlare, quel nostro linguaggio muto fatto di sguardi, di silenzi che dicevano tutto.

Sono passati quattro anni.

E a volte mi sembra ieri, a volte un’altra vita. Ma quello che provo per te non ha tempo.

Non si è spento. Non si è consumato.

È lì, dentro di me, come un filo invisibile che ancora mi lega a te.

La nostra è stata una storia vera.

Con le sue salite e le sue curve, ma sempre fianco a fianco.

Siamo stati amici, complici, colleghi, amanti. Abbiamo costruito tanto, senza clamori, ma con tenacia. Ci siamo presi per mano quando il mondo fuori ci giudicava, e non ci siamo mai lasciati.

Il giorno del nostro matrimonio… che gioia.

Io, tu, un sogno che diventava realtà. Forse proprio perché non era scontato, perché ci eravamo già guadagnati ogni piccola felicità.

Non abbiamo convissuto prima, e forse per questo ogni gesto, ogni abitudine insieme era una scoperta, un regalo.

Oggi, quando mi fermo a pensare a noi, sento un misto di gratitudine e malinconia.

Mi manchi tanto.

Eppure ti sento vicino. In certe giornate di sole, in un odore di caffè al mattino, in un consiglio che mi pare ancora di sentire uscire dalla tua voce.

Sai una cosa, Pietro?

La fiaccola dell’amore, quella che abbiamo acceso insieme… non si è mai spenta.

Anche adesso, quando il cuore si stringe, io so che è lì. E so che tu ci sei. Non nel passato, ma in una parte profonda di me.

Con tutto l’amore che posso,

C’è un momento, a volte silenzioso, a volte doloroso, in cui in un matrimonio si smette di essere amanti.

Non succede all’improvviso. È più come una nebbia lenta che cala. Un giorno non ti accorgi più dello sguardo dell’altro. Non cerchi più la sua mano. E le parole diventano pratiche, comunicazione di servizio.

Essere amanti non è solo desiderarsi. È stupirsi ancora, scegliersi con gioia, restare curiosi l’uno dell’altro.

Nel tempo, però, arriva la fatica, la routine, la vita. I figli, il lavoro, i pensieri. E si rischia di diventare compagni di squadra, bravi organizzatori, forse anche buoni genitori… ma non più amanti.

E allora?

Allora si può scegliere.

Si può decidere di ritrovarsi. Di parlarsi. Di fare spazio. Di rimettere in circolo il desiderio, che a volte non è passione, ma solo voglia di essere visti.

Oppure, con onestà, si può prendere atto che l’amore ha cambiato forma. Che forse si è trasformato in affetto, stima, ma non più scintilla.

Non c’è un’unica verità.

Ma credo che riconoscere quel momento, quando si smette di essere amanti, sia un atto di coraggio. E anche di amore, verso se stessi e verso l’altro.

Dopo aver parlato di amore e amicizia, sento il bisogno di aprire una finestra sul mio mondo colorato.

Disegnare non è sempre stato parte di me.

Fino alla quarta elementare ero l’assoluta negazione. Poi, in quinta, arrivò il maestro Tognetti. Lui sì che era un artista vero: maestro e pittore.

Un giorno ci chiese di disegnare un albero del giardino della scuola. Io, con tutta la fantasia di una bambina svagata, disegnai un abete… senza neanche affacciarmi alla finestra.

Il maestro si avvicinò, guardò il mio disegno e disse:

«È molto bello… ora mostrami quale albero hai disegnato.»

Silenzio. L’abete non c’era.

E lui, con un sorriso che non ho mai dimenticato, mi disse:

«Vedi, non deve essere perfetto. Ma deve essere vero. Osservalo. Anche se è storto, anche se è spelacchiato. Ha qualcosa da raccontare. Guarda… e non limitarti a vedere.»

E così è iniziato tutto.

Da quel giorno ho cominciato a guardare. Gli alberi, le persone, la vita.

E spesso li dipingo.

Ma questo lo racconto nel prossimo post…

Ci sono semi invisibili, che si piantano nei cuori dei bambini quando metti loro in mano un pennello, un foglio bianco, una melodia. Sono semi di bellezza, di stupore, di emozione.

Cresceranno in occhi capaci di veder l’armonia nei colori e nei gesti gentili.

L’arte non è solo disegno, è un modo per imparare a sentire, a raccontare ciò che le parole non dicono, a guardare il mondo con occhi nuovi.

Aiutiamo i bambini a creare, non per farne artisti, ma per farne anime attente, cuori aperti, menti libere.

Perché chi cresce vicino alla bellezza, la cercherà sempre…e forse saprà anche regalarla

La mia parte estetica, il mio amore per l’arte e per la bellezza mi accompagnano ogni giorno.

Dall’apparecchiare la tavola (con i colori tassativamente coordinati!) a come mi vesto, a come scelgo anche i dettagli più piccoli.

Non mi sento un’artista ma di certo una persona appassionata, che trova gioia e gratificazione in tutto ciò che è curato, armonioso, bello. E forse è per questo che credo tanto nell’importanza di educare al bello fin da piccoli: perché il bello fa bene. Sempre.

✒️ I miei primi passi... a puntini!

I miei primi lavori più interessanti li ho realizzati usando la china, con una tecnica chiamata puntinata.

Un nome curioso, vero?

Ma dietro quei “puntini puntini puntini” c’è un mondo di precisione, cura e silenzio.

La tecnica puntinata consiste proprio in questo:

creare forme, volumi e sfumature utilizzando solo ed esclusivamente puntini realizzati con la punta sottilissima di una penna a china o un pennino.

Niente linee, niente tratti lunghi. Solo una pazienza certosina,

e una danza di punti neri che piano piano, uno accanto all’altro, formano ombre, luci e profondità. Più fitti i puntini, più scura l’area. Più distanziati, più chiara.

Una magia tutta in bianco e nero.

Ogni disegno richiede tempo e silenzio, ma quando il soggetto comincia a emergere dalla carta… che soddisfazione!

Questa tecnica mi ha insegnato tanto: la lentezza, la precisione,

il rispetto dei tempi dell’arte.

E anche un po’ di sana ostinazione!

Qui si sogna (con le mani sporche) Tra schizzi, sbagli e magia

C’è un posto, nella mia casa, che non è solo una scrivania, un tavolo o una stanza.

È la mia postazione creativa:

uno spazio tutto mio, dove il tempo rallenta e la realtà resta fuori dalla porta.

Appena mi siedo lì, entro in una specie di mondo parallelo:

silenzioso, colorato, profondo.

Lì dentro ci sono i miei pensieri, le emozioni che non ho ancora detto, i ricordi che bussano piano e tutto ciò che non riesco a esprimere a parole…ma che con una pennellata, un tratto, una macchia di colore diventa vita sulla carta.

Non contiene solo arte, ma anche un po’ di me stessa.

Ogni oggetto ha una storia: una matita consumata, un barattolo di pennelli in ordine sparso, fogli sparpagliati con idee a metà, un quaderno con frasi appuntate in fretta.

È uno spazio sacro, ma semplice. Niente di perfetto, niente di elegante.

Ma mio, profondamente.

Un luogo dove non devo spiegare nulla, dove posso

sbagliare, ricominciare, sperimentare, e anche solo… stare.

È lì che nascono le mie piccole creazioni, ma soprattutto è lì che mi ritrovo.

Con i miei colori, i miei silenzi e le mie meravigliose incostanze.

Perché dipingere con l'acquarello è così bello?

Perché è come respirare a colori.

Perché l’acqua non si comanda, si accompagna.

Perché ogni macchia è una sorpresa,

ogni sfumatura è un'emozione che scivola sulla carta.

L’acquarello non si impone: suggerisce.

Non grida: sussurra.

È il dialogo tra l’intenzione e l’imprevisto,

tra la mano e il cuore.

La pittura ad olio è spesso definita una delle tecniche più “permissive” e flessibili, soprattutto per chi desidera avere tempo per riflettere, correggere e trasformare il proprio lavoro.

A differenza dell’acquerello o dell’acrilico, l’olio asciuga molto lentamente, il che permette di:

Modellare i dettagli anche dopo ore o giorni;

Sfumare con precisione, senza lasciare segni netti;

Aggiungere e togliere colore con facilità (anche grattando via o ripassando tonalità più chiare o scure);

Sovrapporre strati, lavorando "a velature" per effetti di profondità e luce.

Inoltre, l’olio ha una texture ricca e corposa, che consente sia lavorazioni morbide e sfumate, sia tratti decisi con pennellate materiche. È ideale per chi ama un approccio lento, meditativo, quasi “scultoreo” alla pittura.

In sintesi:

L’olio ti accompagna, non ti mette fretta. È una tecnica che si presta alla trasformazione, alla riflessione… e anche all’errore. Per questo, per molti, è la più “facile”: perché ti permette di crescere con lei, passo dopo passo.

A volte mi sorprendo a pensare ai grandi artisti.

Leonardo, Caravaggio… o anche Ligabue, così ingenuo eppure così profondo.

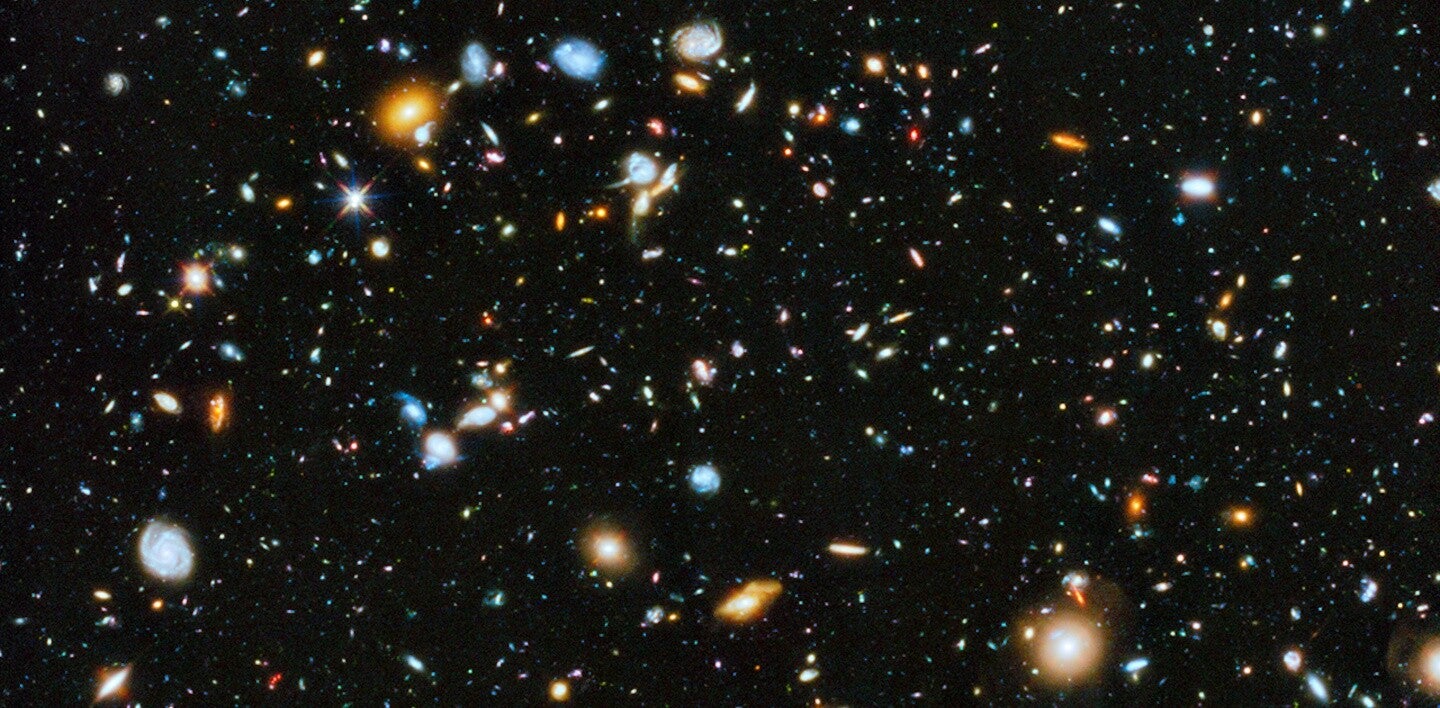

Mi domando se il vero dono dell’arte, in tutte le sue forme, non sia una prova tangibile dell’anima. Perché cos’è l’arte, se non una forza invisibile che prende forma attraverso le mani, gli occhi, la voce, il colore?

È impalpabile come un sogno, eppure ha una forza dirompente. Ti attraversa, ti cambia, ti smuove.È energia. È silenzio. È verità.

Forse è davvero un frammento di energia cosmica, che ognuno riceve e sviluppa a modo suo. Chi lo trasforma in pittura, chi in musica, chi in parole o in gesti d’amore. Ma in fondo… è sempre l’anima che parla.

Ed è proprio per questo che, ogni volta che dipingo, cerco quel momento in cui il pennello non segue più la mia mano, ma qualcosa di più grande, che non so spiegare… e che riconosco solo quando sento: “Ecco, questa sono io.”

Perché nel mio caos creativo, abita l’anima.

E ogni colore, ogni linea, ogni sfumatura… è solo un modo per lasciarla parlare.

Se anche tu senti l’arte come un linguaggio dell’anima, lascia un commento o condividi il tuo pensiero.

A dire il vero, non era previsto che io finissi al liceo artistico.

Mio padre aveva altri piani: mi iscrisse a ragioneria.

Probabilmente pensava che i numeri fossero più affidabili dei colori.

Ma il mio corpo non era d’accordo.

Dopo soli tre mesi, cominciò una vera e propria reazione di rigetto,

come quando cercano di sostituirti il cuore… con uno di plastica.

La sera mi veniva la febbre, senza motivo apparente.

Fino a quando il medico di famiglia, con un intuito da artista anche lui, disse semplicemente:

“Signori, non è malata. Deve solo cambiare scuola.”

E così è stato. Dal grigio dei registri al profumo della trementina, dalla rigidità dei conti alla libertà di una linea incerta ma viva.

E tutto ha cominciato a respirare.

Negli anni ’70, il liceo artistico di Lucca era più simile a un'accademia che a una scuola.

Non c’erano banchi in fila e lezioni frontali: c’erano cavalletti, odore di tempera, gessetti sulle mani e pareti piene di schizzi.

Eravamo un po’ tutti figli dei fiori, con la testa tra le nuvole e i sogni tra le dita.

Le giornate si alternavano tra disegno dal vero, tecniche pittoriche, scultura, incisione, e a volte… un po’ di cultura generale.

Lingua italiana? Un po’. Matematica? Il minimo indispensabile. Inglese? Un mistero esotico.

Ma se prendevi un 4 in storia o in fisica… nessuno gridava allo scandalo.

L’importante era creare, sperimentare, sbagliare e ritentare.

Era normale non seguire le regole: l’arte ti educava a pensare da solo.

Ricordo professori appassionati, eccentrici, a volte geniali, a volte un po matti. Ricordo mani sporche, cuori pieni, silenzi densi e chiacchiere infinite tra un tratto a china e una canzone dei Pink Floyd.

Non avevamo internet, ma avevamo tempo e spazi per respirare. E in quel tempo lento, l’arte diventava parte di noi. Non era un hobby.

Era un modo di stare al mondo.

Oggi i licei sono pieni di orari serrati, interrogazioni continue, pagelle elettroniche e voti che pesano.

A volte penso che l’arte, in certe scuole, sia diventata una materia in più e non più una materia dell’anima.

Io, invece, continuo a cercarla lì: nella lentezza, nella libertà, nel disordine creativo che profuma ancora di giovinezza e carta ruvida.

E quando dipingo, risento quella voce lontana che mi dice: “Vai, prova. Non devi fare bene… devi fare vero.”

Hai vissuto anche tu un’epoca scolastica “diversa”?

Sei cresciuto in un liceo, in un’officina, o nella vita vera?

Mi piacerebbe sapere dove hai incontrato per la prima volta l’arte vera, quella che ti ha cambiato.

Scrivilo nei commenti 🌼

Io c’ero. E ci stavo dentro fino al collo.

Era la mia adolescenza: quella fase della vita che, allora, non era considerata una malattia, ma nemmeno una cosa seria.

Una roba da tenere d’occhio, sì… ma senza troppe paranoie. lo psicologo non era contemplato.

Erano gli anni dei primi amori, degli scioperi scolastici "rivoluzionari" (a volte solo per il gusto di stare fuori), e della voglia di stare insieme, quella che, diciamolo, non è mai cambiata.

Andavo in giro in motorino, senza cellulare, senza localizzazioni, e bastava pochissimo per sparire dai radar.

Il trucco? Avere almeno tre amiche fidate, che nel caso di una telefonata da casa rispondessero tranquille:

“È appena andata via!” Geniale. E assolutamente innocente.

Perché non c’era niente di male da fare, era solo il gusto di essere libere, per due ore, senza dover rendere conto a nessuno.

E quella libertà… non aveva prezzo.

C’era quasi sempre un ragazzino di mezzo.

Un bacio sulle mura, uno sguardo al cinema, una lettera lasciata in tasca o una stretta di mano troppo lunga.

Sentimenti veloci, che svanivano in un giorno. Ma erano importanti: erano solo un allenamento a qualcosa di più grande, che sapevamo che sarebbe arrivato…prima o poi.

L’amore vero era lontano, ma intanto imparavamo a sentire il cuore che batteva.

E anche quello… era già vita.

Oggi guardo i ragazzi, sempre connessi, sempre tracciabili, sempre impegnati. E mi chiedo se sappiano ancora cosa vuol dire

sparire per un pomeriggio intero con un’amica, solo per stare a ridere e guardare il cielo.

Io lo so.

E nel mio modo di dipingere, di scrivere, di ricordare…

cerco ancora quella libertà lì.

Qual era il tuo posto segreto? La tua scusa preferita? Il tuo primo bacio?

Raccontamelo nei commenti o… tienilo nel cuore.

Tanto certe cose non passano mai. 🌻

La mia adolescenza è arrivata tardi. O meglio, sono arrivata tardi io. Non avevo alcuna fretta di crescere, di diventare “signorina”, come si diceva allora. Ero troppo impegnata a vivere un’infanzia che sembrava non voler finire mai – e per fortuna.

Mentre le mie coetanee scoprivano trucchi e pettinature da imitare sulle riviste, io giocavo alla guerra con i ragazzini del quartiere. Eravamo una banda disordinata e urlante, con regole tutte nostre e nemici immaginari da combattere. Uno dei nostri “avversari” era un certo Mario C., il vicino di casa, uno di quelli sempre pronti a metterci i bastoni tra le ruote… o almeno così ci sembrava.

Ricordo un pomeriggio d’estate, sole alto e ginocchia già piene di croste, in cui decidemmo di “invadere” il cortile di Mario. Durante la missione – ovviamente segreta – mi toccò scavalcare un filo spinato. Un filo vero. Il risultato? Una bella ferita al ginocchio, profonda, e il sangue che sgorgava a fiotti. Ma il mio primo pensiero non fu il dolore. No. La mia preoccupazione più grande era tornare a casa senza farmi scoprire, perché altrimenti mia madre mi avrebbe messa in punizione e addio giochi per una settimana!

Così mi inventai una storia frettolosa, cercai di pulirmi con un fazzoletto stropicciato e tornai a casa cercando di camminare con nonchalance, come se nulla fosse. Ma ovviamente mia madre se ne accorse subito. Aveva quel sesto senso micidiale che solo le madri possiedono. Dopo un bel rimprovero e qualche punto di sutura, finii comunque in castigo. Ma ne valse la pena: ero un soldato con onore ferito in battaglia.

Fu così, tra guerre finte, ginocchia sbucciate e sogni di gloria, che attraversai l’adolescenza senza accorgermene. I primi turbamenti, le prime emozioni nuove, arrivarono dopo, quando ormai la mia infanzia aveva già lasciato il segno – letteralmente – sulla mia pelle.

E se oggi guardo quella cicatrice sul ginocchio, sorrido. È una piccola medaglia al valore, la prova che la mia adolescenza non è stata fatta di smalti e diari segreti, ma di libertà, risate e un pizzico di incoscienza. Quella che serve, a volte, per diventare grandi… ma con leggerezza.

Mentre scrivo e ripercorro i passi della mia vita, mi accorgo che sto facendo molto più di un semplice racconto. In fondo, c'è un desiderio che si fa sempre più chiaro: lasciare una traccia di me.

Vorrei che i miei nipoti, che non vedo spesso, potessero un giorno leggere queste pagine e scoprire chi era davvero la loro nonna. Non solo quello che ho fatto, ma come ho pensato, cosa ho sentito, come ho amato e anche come ho sbagliato.

E forse anche i miei figli, leggendo, scopriranno qualcosa in più su di me. Perché, ammettiamolo, spesso nella vita quotidiana si corre, si parla poco, e si dà per scontato di conoscersi.

Questo blog è un modo per raccontarmi con calma, senza filtri, a chi vorrà ascoltare. Anche tra tanti anni.

Sono nata in Sardegna, la mia meravigliosa terra. Un’isola che porto addosso come un profumo salmastro e selvatico, con la sua luce accecante, le pietre antiche, il vento che non si ferma mai e quel silenzio profondo che sa parlare.

Lì affondano le mie radici. Forti, ruvide e tenaci. Come i sardi.

I miei genitori erano entrambi sardi.

Mio padre, ex maresciallo di marina, portava in casa un senso dell’ordine e della disciplina che si sentiva ovunque: negli orari, nel tono della voce, nelle regole non dette ma ben chiare. Non era un uomo espansivo, ma sapeva esserci. A modo suo.

Mia madre, più morbida ma non meno determinata, era il cuore della casa. Le sue mani erano sempre in movimento e i suoi occhi vedevano tutto, anche quello che cercavamo di nascondere.

Sono la più grande di tre figli, e ho due fratelli maschi: Stefano e Giorgio.

Essere la primogenita è stato un po’ come fare da sentiero nella boscaglia: aprire la strada, affrontare per prima, osservare gli altri che camminano dietro. Ma è stato anche un grande allenamento al sentire profondo, all’ascolto, alla cura.

Il paese in cui sono nata si chiama Guspini. Un angolo della Sardegna che oggi vive nei miei ricordi come un luogo sacro.

E lì, proprio lì, ho vissuto tutte le estati della mia giovinezza. I primi venticinque anni li ho passati a respirare il mare e a farmi spettinare dal maestrale.

Ogni estate è stata speciale, tutte, nessuna esclusa.

Ancora oggi, quando torno, sento un nodo in gola e una felicità che mi sorprende. Come se i miei piedi sapessero da soli dove andare.

Il mare della mia infanzia non è cambiato: sa ancora accogliermi come una madre, o forse come una parte di me che non se n’è mai andata.

Ecco le mie radici.

Radici salate, forti e piene d’amore.

Di me da piccola ci sarebbero mille aneddoti da raccontare, ma ce n’è uno che, ogni volta che lo ricordo, mi fa sorridere e scuotere la testa.

Già da bambina avevo dentro una specie di zaino invisibile: fatto di coraggio, indipendenza, e una fiducia incrollabile in me stessa. Me ne andavo da sola, curiosa e tranquilla, senza paura. Non avevo bisogno di essere accompagnata: il mondo mi chiamava, e io rispondevo.

Un giorno, dopo una piccola marachella (non ricordo nemmeno bene quale fosse – forse una bugia, o un pasticcio combinato con troppa fantasia), mio padre, serio e burbero come solo un maresciallo di marina sa essere, mi guardò e disse per scherzo:

“Se fai così, ti mando via di casa!”

Quello che lui non sapeva, è che io lo prendevo sempre sul serio.

E così, senza una lacrima, senza rabbia, ma con una calma assoluta, mi incamminai per la strada.

Non sapevo bene dove andare, ma sapevo che me la sarei cavata. Dopo tutto, avevo lo zaino invisibile.

Mi rifugiai a casa di una vicina, una signora gentile che conoscevo bene, e con grande naturalezza le dissi che avrei passato lì la notte.

Quando mio padre mi ritrovò lì, non so se fu più spaventato o sorpreso.

Di sicuro capì due cose:

Che avevo preso alla lettera ogni sua parola.

Che aveva una figlia tosta.

Quella volta non fui punita. Forse perché avevo già dato prova sufficiente del mio carattere.

Forse perché, in fondo, nessuno può mandare via una bambina che ha già deciso dove andare.

Fin da piccola ho avuto uno spirito di indipendenza che non mi ha mai lasciata.

È come una compagna invisibile che cammina accanto a me, a volte leggera come una brezza, altre volte forte come un vento impetuoso.

Essere indipendenti significa avere la forza di scegliere da sola la propria strada, di non dipendere dal giudizio degli altri, di affrontare la vita con il proprio passo.

Per una donna, questa libertà è un regalo prezioso. Ti rende capace di amare senza perderti, di dire “no” quando serve, di custodire dentro di te la tua voce più autentica.

Ma non è sempre facile.

Lo spirito di indipendenza, a volte, può far sentire sola. Può creare distanze, perché chi ti vuole bene può faticare a capire perché non ti pieghi o perché non accetti compromessi facili.

Può sembrare durezza, o disobbedienza, o “testardaggine”.

Ma in realtà è solo la fedeltà a una verità interna che chiede di essere ascoltata.

Ho sempre fatto il lavoro che mi piaceva, anche quando questo significava fare scelte più dure, più scomode, più coraggiose.

Ricordo quando ho lasciato un lavoro perfetto: ben retribuito, a due passi da casa, con orari comodi e sicurezze intorno.

Eppure qualcosa dentro di me diceva “non è qui che sei felice”. Così, ho fatto un salto nel buio.

Ho lasciato la scrivania e sono passata a fare l’aiuto cuoca. Un lavoro faticoso, certo, ma pieno di vitalità. Ero circondata da persone vere, genuine, e soprattutto facevo qualcosa che mi dava gioia.

La verità è che l’ambiente, le persone e la piacevolezza in quello che fai non hanno prezzo. E lo rifarei altre mille volte.

Essere indipendente non vuol dire fare tutto da sola.

Vuol dire sapere quando fidarsi del proprio istinto, anche quando sembra andare contro la logica o le aspettative degli altri. Vuol dire anche assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Ma soprattutto, vuol dire non tradirsi mai.

E anche se a volte è stata una complicazione, non rinuncerei mai alla mia indipendenza. È la mia forza.

È il mio modo di essere nel mondo.

Nella mia vita, il lavoro è sempre stato una scelta consapevole, non un obbligo.

Anche quando era faticoso, anche quando significava rinunciare a comodità o sicurezze. Ho sempre voluto fare qualcosa che mi piacesse, che mi facesse sentire viva.

Ma con il tempo ho capito che il lavoro, per una donna, è molto più di un’attività. È uno strumento potente di autonomia, dignità e protezione.

Ho avuto un’esperienza importante come operatrice di ascolto in un centro antiviolenza, e posso dirlo con il cuore in mano:

l’indipendenza economica può fare la differenza tra restare vittime o trovare la forza di uscire da situazioni violente.

Ho ascoltato storie di donne di ogni età, provenienza, livello sociale e culturale. Tante differenze, ma un filo rosso le univa tutte: la violenza.

Per molte di loro, il lavoro era un sogno lontano, oppure un incastro impossibile tra figli, casa, mancanza di aiuti, giudizi familiari.

E spesso, l’impossibilità di mantenersi da sole era proprio ciò che le teneva bloccate.

Perché è facile dire “vattene”, ma come fai a farlo se non hai un reddito, una casa, una rete che ti sostiene?

La questione del lavoro femminile non è semplice.

Noi donne, ancora oggi, portiamo sulle spalle una doppia (e a volte tripla) fatica: essere presenti sul lavoro, a casa, nei ruoli di cura.

E spesso ci si aspetta che tutto questo accada in silenzio, senza chiedere troppo.

Ma non è giusto.

Basterebbe un po’ di aiuto in più dalla società: orari flessibili, servizi per l’infanzia, rispetto per il tempo e per le scelte delle donne.

Il lavoro non dovrebbe essere un lusso, ma un diritto.

Un diritto che significa poter camminare con le proprie gambe, decidere per sé, ricostruirsi anche dopo una caduta.

Io ho visto donne rinascere grazie a un lavoro.

Magari semplice, magari con pochi soldi all’inizio.

Ma loro, finalmente, potevano scegliere. E questo cambia tutto.

Osservo i giovani di oggi e dentro di me si mescolano tante emozioni.

Tenerezza, preoccupazione, curiosità, a volte incomprensione.

Li vedo spesso chiusi nel loro mondo, un mondo che passa attraverso uno schermo.

Li vedo spenti, come se qualcosa si fosse staccato dentro, come se facessero fatica a trovare una scintilla, una direzione.

Non voglio giudicare, ma mi preoccupa il loro futuro.

Quando ero giovane io – e non è nostalgia, è realtà si aveva fame di vita. Si prendeva quel che c’era, si provava, si sbagliava, ci si rialzava.

Oggi tanti giovani sembrano immobili, come in pausa.

Alcuni rifiutano il lavoro, altri ne hanno paura.

Molti sono delusi ancora prima di cominciare.

Eppure, proprio loro mi fanno pensare.

Forse siamo stati noi adulti a metterli dentro un sistema che corre troppo e dice poco.

Forse gli abbiamo dato troppe cose, senza lasciar loro spazio per guadagnarsele.

O forse non abbiamo dato abbastanza: ascolto, fiducia, esempi sinceri.

Io un po’ li capisco.

Il mondo che hanno davanti è fragile, rumoroso, confuso.

Non sanno cosa li aspetta, e intanto si perdono, spesso in silenzio.

Ho avuto la fortuna di lavorare in un centro antiviolenza.

Lì ho ascoltato donne giovanissime e donne mature. Tutte con storie diverse, ma con lo stesso nodo alla gola: la violenza.

E ho visto quanto l’assenza di un lavoro, di un reddito, di un'autonomia possa tenerle imprigionate.

Per questo penso che il lavoro non sia solo una fonte di soldi, ma una forma di rispetto verso se stesse, una porta verso la libertà.

Lo direi anche alle mie nipoti:

“Siate libere, anche economicamente. Non aspettate che qualcuno vi salvi. Imparate a salvarvi da sole, anche solo un po’.”

E ai giovani in generale, vorrei dire con affetto:

“Non abbiate paura della fatica. La fatica serve.

Non abbiate paura di sbagliare. Gli errori insegnano.

Cercate un lavoro che vi piaccia, anche se non è perfetto.

E se vi sembra di non trovare il vostro posto… cominciate a camminare. Il posto si trova lungo la strada.”

Devo ammetterlo: per me non è facile parlare di Wicca. È una parte intima, profonda, mia. Eppure, ogni tanto sento il bisogno di raccontarla… magari proprio qui, sul mio blog, dove le parole possono trovare spazio, tempo e senso.

Non è che io abbia qualcosa da nascondere, anzi. Ma quando ne parlo, le persone mi spiazzano sempre con domande strane, a volte curiose, a volte diffidenti, e altre semplicemente confuse.

E alla fine, l’unica cosa che sembra chiara a tutti è che sono una strega. 🙃

E allora sì, quando capisco che non vale la pena spiegare davvero, mi adeguo. Sto al gioco.

Mi diverto un po’ a farglielo credere, con uno sguardo misterioso o una risposta mezza seria e mezza no.

Dopotutto, chi non vorrebbe essere una strega ogni tanto?

Ma oggi vorrei provare a dire, con semplicità, di cosa sto parlando davvero quando dico che seguo la Wicca.

Non è una setta. Non è una moda. Non è magia da film.

È un modo di vivere, di sentire, di stare al mondo con rispetto, ascolto, amore per la Natura e per tutto ciò che vive.

È riconoscere che tutto è connesso, che ogni stagione, ogni luna, ogni battito ha un senso.

E sì, magari sono anche un po’ strega.

Ma nel senso più bello del termine: una donna che sceglie consapevolmente il proprio cammino.

La Wicca è spesso definita come una religione neopagana, ma per molti, me compresa, è molto di più: è un cammino spirituale, una filosofia, uno stile di vita in armonia con la natura e i suoi cicli.

Non ci sono dogmi, né verità assolute. La Wicca non impone, ma invita. Invita ad ascoltare, a osservare, a sentire.

È un sentiero libero, dove la connessione con la Terra, con la Luna, con gli elementi (Terra, Aria, Fuoco, Acqua) diventa una pratica quotidiana e sacra.

La Natura è sacra: tutto è collegato. Ogni pianta, animale, sasso, vento o goccia d’acqua ha uno spirito e un’energia.

Tutto ciò che fai, torna indietro: la famosa Legge del Tre, secondo cui ogni azione, positiva o negativa, ti tornerà indietro triplicata.

Rispetto per il libero arbitrio: nella Wicca non si manipola la volontà altrui. L’intento è fondamentale.

Il divino è dentro e fuori di noi: non c'è un solo dio, ma un’energia divina che si manifesta in molte forme. Spesso si onorano la Dea (femminile sacro) e il Dio Cornuto (maschile sacro), in equilibrio tra loro.

Gli elementi sono le forze fondamentali della Vita, presenti in natura e dentro di noi. Nella Wicca, si invocano spesso nei rituali, ma anche solo riconoscerli e onorarli è già un gesto potente.

Direzione: Est

Colore: Giallo

Stagione: Primavera

Parole chiave: pensiero, ispirazione, comunicazione, respiro

L’Aria è il primo soffio che accende la scintilla. È l’idea che nasce, il vento che libera.

Direzione: Sud

Colore: Rosso o arancione

Stagione: Estate

Parole chiave: passione, trasformazione, energia, volontà

Dentro di noi: è la forza che ci spinge ad agire, il desiderio, la rabbia, il coraggio

Il Fuoco è ciò che trasforma, che brucia e rigenera. È la fiamma che ci anima.

Direzione: Ovest

Colore: Blu o argento

Stagione: Autunno

Parole chiave: emozione, intuizione, sogno, guarigione

Dentro di noi: sono le lacrime, l’empatia, la memoria, l’amore profondo

L’Acqua scorre, accarezza e guarisce. È il nostro sentire più profondo.

Direzione: Nord

Colore: Verde o marrone

Stagione: Inverno

Parole chiave: stabilità, crescita, nutrimento, radici

Dentro di noi: è il corpo, la pazienza, la concretezza, la sicurezza

La Terra sostiene e protegge. È la Madre che accoglie e genera.

Con questo tatuaggio ho inciso su di me la mia scelta, la mia appartenenza, la mia connessione con il divino femminile, con la Luna e con i cicli della vita.

È come dire al mondo (e a me stessa):

“Io cammino con la Dea. Onoro ogni parte di me: la mia giovinezza, la mia pienezza, la mia saggezza. Io sono tutte queste cose. Io sono una con la Luna.”

E forse, in quel simbolo che mi accompagna sulla pelle, c’è anche la promessa di rimanere fedele a me stessa, di ascoltarmi, di rispettare i miei tempi e di seguire il mio sentiero con amore e con magia.

Ci sono cambiamenti che scegli.

E altri che arrivano come un’onda improvvisa, ti scuotono e ti obbligano a riprendere fiato con un'altra voce.

Quando sono rimasta sola, la casa dei miei a Lucca è diventata il mio rifugio. Un ritorno. Un riavvolgimento del tempo. Era lì, ad aspettarmi, come un libro lasciato a metà.

Lì ho cominciato a vivere in una dimensione nuova, fatta di silenzi diversi, volti sconosciuti, ritmi più miei. Tutto intorno a me è cambiato, ma a sorpresa… sono cambiata anch’io.

Avevo lasciato Lucca quasi 40 anni fa.

Una città elegante, viva, antica e testarda, come certe donne che non si piegano mai davvero.

Mi ero trasferita in un piccolo borgo, alle spalle di Viareggio. Una realtà più raccolta, dove tutti si conoscono e, in un certo senso, ti conoscono anche quando tu non vuoi.

Venendo da Lucca non è stato facile.

Non mi sono mai sentita parte di quel mondo. Ho cercato di integrarmi, ma qualcosa di me restava sempre fuori. Come se avessi lasciato una parte della mia anima appoggiata ai muri di una città fatta di pietra e memoria.

Per anni ho desiderato tornare. E quando si dice che bisogna stare attenti a ciò che si desidera… è vero.

Si è avverato. Ma non come avrei voluto.

Avrei voluto tornare insieme a lui.

In due. Per mano. Per scelta.

E invece ci sono tornata per necessità, con il cuore spezzato, e una nuova identità da ricostruire.

Eppure, Lucca mi ha stupita.

L’ho trovata diversa: più viva, più aperta, più accogliente. E forse sono io ad essere diversa.

All’improvviso mi sento un’altra persona.

Una che guarda avanti. Una che si concede di sbagliare, di ricominciare. Una che si sente a casa non tanto nei luoghi, ma nelle sensazioni. Una che ha trovato, nel cambiamento, una nuova forma di libertà.

La casa dove vivo oggi ha più spazio di quanto mi serva, eppure… in qualche modo, ogni angolo ha trovato il suo senso.

Ogni stanza racconta una parte di me: quella che crea, quella che ricorda, quella che riposa, quella che accoglie.

Non ho riempito solo spazi, ho costruito un equilibrio. Una specie di armonia domestica, fatta di luce, silenzi, piccoli riti quotidiani.

E anche se il palazzo in cui abito è modesto, il quartiere è signorile, elegante senza ostentazione, con quel fascino sobrio che Lucca sa offrire a chi la guarda con occhi gentili.

All’inizio avevo mille idee per il giardino.

Sognavo aiuole fiorite, angoli profumati, un piccolo regno verde dove affondare le mani nella terra.

Ma come spesso accade nei condomini, c’è sempre il Bastian contrario, quello che ha paura del cambiamento anche se si tratta solo di un vaso di lavanda.

Persone piccole, che passano il tempo a mettere zizzania…

Ma va bene così.

Ho imparato a non sprecare energie in battaglie inutili. I miei fiori li coltivo dentro, nei vasi, nei pensieri, nei rapporti veri.

Perché la verità è che oggi, finalmente, mi sento nel posto giusto.

E questa sensazione non ha prezzo.

Cammino a piedi e raggiungo tutto: uffici, supermercato, farmacia, palestra, parrucchiera…

E, ancora più importante: posso raggiungere le persone che amo.

Mi sento circondata, voluta bene. E questo fa tutta la differenza.

Non mi pesa vivere da sola.

Perché da sola non lo sono mai veramente.

C’è una rete silenziosa che mi sostiene: fatta di amici, parenti, vicini (quelli buoni!), persone che mi fanno sentire viva, vista, considerata.

E io, in questo spazio nuovo, sono diventata nuova anch’io.

Più centrata, più forte, più leggera.

Nella mia nuova vita, fatta di ritmi lenti, tempo per me e pensieri che finalmente trovano spazio, è arrivato anche lui: Amedeo.

Non è stata una decisione presa a cuor leggero. A lungo ho pensato che avere un gatto mi avrebbe limitato: negli spostamenti, nella libertà, nella possibilità di partire all’improvviso. Ma poi, come spesso succede con le scelte di cuore, non ho resistito.

Amedeo è un British Shorthair una razza inglese e, come ogni inglese che si rispetti, lui è elegante, riservato, un tantino snob. Ma quando decide di concedersi, diventa dolcissimo, un batuffolo di coccole che sa come scaldarti l’anima.

Per fortuna, la mia dirimpettaia Lia che chiamo affettuosamente "mamma 2" si prende cura di lui con un amore così profondo che a volte mi viene da pensare: “E se un giorno lui scegliesse lei?”.

Ma la verità è che non mi dispiacerebbe. Non sono gelosa. Non lo sono mai stata. Quando si ama davvero, non si possiede. E se Amedeo fosse felice, io lo sarei con lui.

La nostra convivenza è perfetta. Lui rispetta i miei spazi e io i suoi. Nessuno invade, nessuno pretende. Tornare a casa e trovarlo lì, che mi gira intorno alle gambe con la coda alzata come una bandiera della gioia, è impagabile.

E poi… è bello. Lo so, lo dico da mamma, ma quando guardo quel musetto paffuto e quegli occhioni tondi e intensi così rari nei gatti, mi viene voglia di stringerlo come un bambino. Anche se lui, va detto, detesta essere palpeggiato.

È la mia piccola presenza silenziosa, il mio compagno discreto. Non chiede nulla, eppure dà tantissimo.

Amedeo è casa.

C’è solo una cosa che mi mette davvero in ansia: quando Amedeo, con l’eleganza e l’incoscienza di un funambolo, si affaccia ai terrazzi e percorre tutta la ringhiera in equilibrio perfetto.

Io lo guardo col cuore in gola, pronta a chiamarlo, a correre, a intervenire… ma so che sarebbe inutile. È il suo istinto, la sua natura.

Come si fa a impedirlo? Sarebbe come vietare a un figlio di uscire per paura delle auto, delle cadute, della vita.

I pericoli esistono, certo.

Ma l’amore non può trasformarsi in prigione, né per un gatto, né per un essere umano.

Sarebbe un gesto egoista, un modo per placare la nostra ansia a scapito della loro libertà.

E allora lo guardo. Tesa, sì. In silenzio. Lo lascio fare, confidando nel suo equilibrio e nella sua saggezza felina.

È anche questo che ci insegna la convivenza con un animale: la fiducia.E l’accettare che l’amore vero, quello profondo, si manifesta anche e forse soprattutto nel lasciare andare.

A volte guardo Amedeo, il mio gatto, mentre si muove con eleganza sul bordo del terrazzo e mi viene un pensiero:

ma chi gliel’ha insegnato a stare così in equilibrio?

E soprattutto: perché io mi sento sempre così traballante, anche coi piedi per terra?

Noi esseri umani ci crediamo tanto speciali.

Pensiamo, parliamo, costruiamo, programmiamo… e poi ci perdiamo in un bicchiere d’acqua.

Gli animali invece vivono.

Mangiano quando hanno fame, dormono quando sono stanchi, amano quando vogliono… senza farsi mille domande.

Certo, noi abbiamo l’arte, la filosofia, il sushi vegano e le videochiamate.

Ma spesso ci dimentichiamo com’è stare semplicemente nel corpo, nel presente, in pace.

Un cane sa farlo.

Un gatto ancora meglio.

Noi abbiamo inventato il linguaggio per comunicare.

Loro ti guardano. Ti capiscono. Ti stanno accanto senza dire niente… eppure dicono tutto.

Amedeo, per esempio, quando mi metto giù a scrivere, viene e si accoccola vicino.

Non mi giudica.

Non mi corregge.

Non mi dice: “questo paragrafo è un po’ debole.”

Sta lì. E mi ricorda che il mio valore non dipende da quello che faccio, ma da come sto.

Da come amo. Da come respiro.

Forse la vera differenza tra noi e gli animali è che noi ci complichiamo.

Ci portiamo dietro passato, futuro, rimpianti, paure…

Loro no.

Vivono. Sentono. Si fidano (quando decidono che vale la pena).

E allora ogni tanto cerco di fare come loro.

Chiudo gli occhi.

Sento il sole sulla pelle.

E mi dico: “oggi non devo capire tutto. Oggi posso solo… esserci.”

Le fotografie non fermano il tempo… ma custodiscono ciò che conta davvero: l’amore che ci tiene insieme, anche quando siamo lontani, anche quando ancora non ci conosciamo.

Ci sono amori che non si spiegano. Nascono prima ancora che il tempo li renda visibili.

Io li chiamo i miei fili invisibili, quei legami che partono dal cuore e si allungano, si tendono, si moltiplicano, senza mai spezzarsi.

Amo i miei figli, da sempre. Dal primo battito che ho sentito dentro di me, da quel primo pianto che mi ha cambiato la vita. Amo i miei nipoti, ogni sorriso, ogni parola storta, ogni disegno spiegazzato che mi regalano come fosse un tesoro.

E poi ci sono loro. I gemellini che ancora non sono nati. Non li ho ancora visti, non li ho ancora tenuti in braccio, eppure li amo già.

Li immagino spesso: uno tranquillo e riflessivo, l’altra vivace e curiosa o forse sarà il contrario.

Mi chiedo se avranno gli occhi della loro mamma o il sorriso del papà, ma in fondo poco importa.

So solo che, da qualche parte, due anime piccoline stanno preparando il loro arrivo, e io sono qui, con il cuore spalancato.

È buffo come si possa amare qualcuno che non si conosce ancora. Eppure succede. È successo con i miei figli, poi con i miei nipoti, e ora con loro.

È un amore che non ha bisogno di vedere, toccare o capire.

È un amore che precede tutto. Che cresce da solo. Che esiste e basta.

Non ho molti ricordi di grandi feste familiari, di quelle con la tavola lunga, le risate che si intrecciano, i bambini che corrono tra le gambe dei nonni.

A parte qualche episodio sporadico, non sono mai state tradizioni della mia famiglia.

E non so perché. O forse lo so, ma non voglio scavare troppo.

È una mancanza silenziosa, che ogni tanto si affaccia nei miei pensieri.

Anche Pietro ne sentiva il peso, anche se non lo diceva mai apertamente.

Ci sarebbe piaciuto avere quei momenti: i pranzi rumorosi, le fotografie con tutti insieme, le ricorrenze da segnare sul calendario.

Ma è andata così.

Non si può avere sempre tutto.

A volte la vita non ti dà quello che ti aspetti, ma ti regala altro.

E allora impari ad amare quel che c’è: una telefonata improvvisa, un messaggio pieno d'affetto, un abbraccio atteso mesi.

Impari che una famiglia si può tenere insieme anche nei gesti piccoli, nei pensieri silenziosi, nei ricordi futuri.

E forse, un giorno, saranno proprio quei due gemellini a creare nuove tradizioni.

Magari loro inviteranno tutti, cucineranno troppo, rideranno forte e scatteranno foto buffe. E io, in qualche modo, ci sarò: in una storia raccontata, in un modo di ridere, in uno sguardo complice.

Perché l’amore vero non si perde, si trasmette

Daniele è il mio primogenito, il primo amore materno che mi ha cambiata per sempre. Nato sotto il segno della Vergine, lo incarna in pieno: preciso, affidabile, educato, gentile, premuroso… e anche un pochino ostinato, diciamolo! Ma è un testardo buono, di quelli che quando si mettono in testa una cosa non li smuove nessuno, soprattutto se quella cosa ha un valore profondo.

Di aggettivi per lui ne avrei a centinaia: è generoso, ironico, affabile, simpatico, estroverso, divertente. Una presenza che scalda. Colleziona cose antiche e vintage con una passione quasi romantica, e ha fatto della storia non solo una conoscenza, ma una passione. Contribuisce attivamente al Museo della Linea Gotica di Brancoli, dove mette cuore, mani e memoria, riportando alla luce frammenti del nostro passato.

Quando è nato, avevo solo 24 anni. Troppo pochi per rendermi pienamente conto di quale responsabilità stavo abbracciando. Ero ancora dentro quella fase un po’ immatura della vita, con la voglia di ballare, partire per le vacanze, stare con gli amici. Poi però è successo qualcosa: quel senso di protezione che nasce verso un figlio ti stravolge e ti ricentra. Ti insegna, piano piano, che l’amore vero passa avanti a tutto.

Ed è così che sono cresciuta io, insieme a lui.

Oggi abbiamo un rapporto fatto di affiatamento, di cura reciproca, di confidenza vera.

Da piccolo era un bambino curioso e incredibilmente socievole. Gli bastavano pochi minuti per fare amicizia con chiunque. Ricordo ancora quel giorno in cui avevamo dato un passaggio a una coppia di turisti tedeschi. Daniele era seduto dietro con loro, e a un certo punto lo abbiamo sentito conversare in tedesco, con una disinvoltura disarmante. Ci siamo voltati stupiti:

«Ma come fai a parlare in tedesco?»

E lui, con la naturalezza di un bambino che sa adattarsi al mondo, ci rispose:

«Mamma, io so qualche parola… e le ho usate.»

Ecco, Daniele è sempre stato così: aperto, curioso, intraprendente. Uno che non si tira mai indietro.

Oggi lo vedo come un uomo maturo, saldo, che prende le sue decisioni con consapevolezza e responsabilità. In questo momento sta lavorando a una casa vacanze di famiglia e io lo aiuto in tutto quello che posso. Il suo vero mestiere sarebbe il grafico un campo difficile, pieno di concorrenza e incertezze ma lui non si arrende. Non lo farà mai. E questo è uno dei tanti motivi per cui vado orgogliosa di lui.

Perché Daniele ha una dote speciale: riesce in quasi tutto quello che si mette in testa. Ha determinazione, visione, e un cuore grande.

Io sono sicura che la vita gli riserverà delle bellissime sorprese… e io sarò lì, al suo fianco, a sorridere con lui.

Fabio è nato nel 1991, sotto il segno dei Pesci, e già questo potrebbe bastare a spiegare molte cose: emotivo, silenzioso, profondo e imprevedibile. Ma per me, prima di tutto, è stato il figlio desiderato con tutta l’anima. Avevo 38 anni, un’età che all’epoca sembrava un po’ al limite per diventare madre, anche se oggi è quasi la norma.

Quando è nato, ho smesso di lavorare. Non ce l’ho fatta a conciliare la vita di mamma con tutto il resto, e lui questo piccolo essere così bisognoso e attaccato a me mi ha completamente assorbita. Dormiva poco, e solo nel lettone. Ma il vero nodo era l’attaccamento: aveva sviluppato un legame morboso con me, e io, inconsciamente, lo alimentavo. L’ho allattato fino ai 18 mesi. Era diventato una mia estensione, una mia appendice.

Avevo sempre paura che qualcuno me lo portasse via. Ero gelosa perfino delle altre persone della famiglia. Mi sono ritrovata ad avere un senso di possesso, di esclusività che non era sano, ma che allora non riuscivo a vedere. Vivevo per lui, ogni suo bisogno era un ordine. A 40 anni, ero una mamma-nonna: più apprensiva che autoritaria, più protettiva che autorevole.

Da piccolo era un terremoto. Correva, cadeva, si arrampicava ovunque, un po’ scapestrato ma con quel suo sguardo innocente che lo salvava sempre da ogni rimprovero. Un giorno, mentre stiravo, si è attaccato alla bottiglia della trielina che usavo per smacchiare. Una frazione di secondo. Poi la corsa in ospedale, la lavanda gastrica, l’angoscia, la paura... un incubo. E lui? Tranquillissimo. Il medico, forse per sdrammatizzare, gli chiese: “Ma cosa hai bevuto?” E lui, serafico: “La grappa.”

Già allora aveva un’ironia tutta sua.

Poi, verso i dieci anni, ha cominciato a guardare fuori dal nostro nido. A cercare il mondo. E alla fine, è volato via. La sua grande passione era la batteria, e io e mio marito l’abbiamo seguito ovunque ci fosse da sostenerlo. Era ed è davvero bravo, un talento naturale. Ma la vita non aveva scritto per lui il futuro di un musicista.

A sedici anni ha incontrato Jessica, l’amore della sua vita, e da allora non si sono più lasciati. A 22 anni è diventato padre. Un ragazzino, in fondo. È passato dalla PlayStation al cambio dei pannolini in un battito di ciglia.

E lì, da qualche parte, l’ho perso. O forse, semplicemente, è diventato grande.

Non è mai stato un grande confidente, non con noi genitori almeno, ma in fondo è perfettamente in linea con il suo segno: misterioso, introverso, profondamente legato ai suoi affetti, ma silenzioso nel mostrarli.

Quello che ammiro di lui e lo dico con tutto l’orgoglio possibile è la capacità con cui si è trasformato in un padre meraviglioso: presente, affettuoso, attento. Ha costruito una famiglia solida, piena di amore, sicurezza e serenità.

E se un tempo temevo che non si sarebbe mai staccato da me... oggi so che ha trovato il suo posto nel mondo. E lo ha fatto con il cuore.

Un piccolo esploratore di mondi, tra arte, movimento e libri divorati come patatine

Giona è un bambino fuori dal comune, con quella vena artistica che scorre nel nostro DNA di famiglia.

Il suo corpo cresce, certo, ma dentro è ancora tutto bambino, con l’entusiasmo e la leggerezza di chi guarda il mondo come fosse sempre la prima volta.

Non sta mai fermo — corre, salta, inventa — tranne quando ha un libro tra le mani. In quel momento, il tempo si ferma: legge con la stessa foga con cui altri sgranocchiano patatine.

Divora storie, accumula mondi, e questa sua passione lo porterà sicuramente lontano. Perché chi legge vive molte vite, e ogni pagina è un passo verso nuove conoscenze.

Ha lineamenti delicati, quasi eterei, e fino a poco tempo fa portava i capelli lunghi, che gli davano un'aria da fanciulla incantata, una piccola creatura di fiaba.

Giona è così: un po’ realtà, un po’ fantasia.

Non sa ancora cosa farà da grande, ma io ne sono certa: ci saranno di mezzo matite e fantasia. Perché la creatività lo guida già adesso, come una bussola gentile.

Paloma è una bambina dolcissima, nella fase incantata della preadolescenza, quando tutto si osserva con occhi nuovi ma già consapevoli.

Mi colpisce il suo modo di trattare le cose, come se ogni gesto fosse una carezza. Ha una grazia innata e una grande attenzione all’estetica, al bello che la circonda.

Anche se non ci vediamo spesso, ogni incontro è un piccolo dono: mi accoglie sempre con un abbraccio vero, caldo, avvolgente. Di quelli che ti scaldano il cuore e ti restano dentro.

È una nipotina perfetta, una bambina d’altri tempi, ma con lo sguardo curioso rivolto al presente.

Si muove con passi di danza, leggeri e armoniosi, come se ogni suo movimento seguisse una musica interiore.

I suoi lineamenti, come quelli di Giona, sono delicati come i suoi pensieri, e quando parla sceglie con cura le parole, esprimendosi in un italiano preciso, quasi musicale.

Di lei non so dire molto di più, ma so che vorrei conoscerla meglio e lo farò. Perché Paloma ha qualcosa di raro, di silenziosamente speciale, che lascia il segno anche con poche parole.

Di loro non so ancora niente. Non so che visi avranno, che caratteri porteranno con sé, né a chi somiglieranno.

So solo che li aspetto con tanta emozione e curiosità.

Due nuovi piccoli da amare, da conoscere un po’ alla volta.

E non vedo l’ora di vederli, tenerli in braccio e iniziare insieme questo nuovo capitolo di famiglia.

Ore 21:20. Il sole, dopo aver cotto a puntino tutto e tutti, ha finalmente deciso di tramontare. E meno male!

Oggi il termometro ha toccato i 38 gradi, e l’unica cosa che mi ha salvata dal liquefarmi è stato un improvviso raptus da scrittrice… roba da sudare anche i pensieri.

Domani, con un po’ di buon senso (e parecchia stanchezza), ho deciso che forse mi prendo una pausa.

Mi aspetta una giornata al Piccolo Paradiso, la casa vacanze di Daniele. Niente di mistico, ma abbastanza per staccarmi da questa sedia e dallo schermo che ormai conosce ogni mia espressione.

Mi muoverò, farò finta di essere attiva, e magari mi convincerò che è quasi come una vacanza.

Intanto il blog aspetta… e probabilmente tira un sospiro di sollievo anche lui.

Volevo aspettare almeno un altro giorno, darmi una pausa, respirare… Ma niente da fare: sono di nuovo travolta da questo raptus creativo che mi afferra senza chiedere permesso.

Mi chiedo se sia tornata la stessa mano che, anni fa, mi guidava mentre tracciavo figure a puntini, senza mai staccare la penna dal foglio, per ore e ore. Una mano invisibile, ostinata, che sembrava sapere esattamente cosa fare, come se io fossi solo lo strumento.

Una specie di fenomeno paranormale? Può darsi. Ma io, da strega, non mi stupisco più di tanto. Anzi, quando arriva, le faccio spazio.

Non disegna più, ora scrive. E io, come allora, la seguo.

Senza oppormi, senza staccarmi. Perché certe magie vanno assecondate.

C’era un tempo in cui non uscivo di casa senza essermi truccata.

Anche solo per cinque minuti. Anche solo per buttare la spazzatura.

Mi sistemavo il viso, le sopracciglia, un po’ di cipria e via.

E se incontro qualcuno?

Era una domanda che mi accompagnava spesso.

Non per vanità, ma per insicurezza.

Come se la mia faccia al naturale non fosse all’altezza del mondo esterno. Poi è cambiato tutto. O forse sono cambiata io.

Ho lasciato andare tante abitudini, tanti obblighi autoimposti.

Non mi sento più in dovere di apparire in un certo modo.

Esco spettinata, con la faccia pulita e un’aria da “prendimi così come sono”.

Ma c’è una cosa a cui non ho mai rinunciato: il rossetto.

Il rossetto, per me, non è un trucco. È un simbolo.

È la mia bandiera, il mio tocco di identità, il mio modo silenzioso di dire:

"sono qui, sono donna, e sono fiera di esserlo."

Sono ancora una femminista, sì. Ma una femminista femminile.

Una che crede che la forza non sia nel negare la dolcezza, ma nel saperla portare con fierezza.

Il rossetto sulle labbra è la mia armatura leggera.

Non per piacere agli altri, ma per ricordare a me stessa chi sono.

E se qualcuno mi vede col rossetto e la faccia stanca, poco importa. Vedrà una donna vera, che ha scelto ogni dettaglio.

Anche quello rosso acceso, fucsia o nude sulle labbra.

Perché il rossetto, per me, non è apparenza.

È presenza.

Una volta mi sembrava importante definirmi, appartenere a qualcosa. Poi ho capito che le etichette, spesso, ci stringono.

Ci chiudono in una forma che non ci somiglia davvero.

“Femminista”, ad esempio, è una parola che negli anni è stata travisata, usata, consumata.

A volte diventa un insulto, altre una moda. Ma per me, il femminismo è un dato di nascita: sono donna, e quindi porto con me il diritto, anzi, la necessità di difendere la mia voce, la mia dignità, il mio spazio. E' naturale che sia così.

Non mi serve l’etichetta per sapere chi sono. Sono femminile, a modo mio. Con il rossetto sulle labbra, la pelle senza trucco, le scarpe comode o i tacchi a spillo solo se mi va.

Non imito nessuno, non combatto contro nessuno. Rivendico solo la mia libertà di essere, ogni giorno, me stessa.

E se questo è femminismo, allora sì: lo sono ancora.

E forse lo sono sempre stata.

Oggi però voglio andare oltre: dare voce anche a chi quella voce l’ha persa.”

Il femminismo per me non è una lotta contro gli uomini, ma un grido contro la disuguaglianza. È la voce di tutte quelle donne a cui è stato tolto il diritto di scegliere, di essere, di vivere.

Quando prestavo il mio tempo al centro antiviolenza di Viareggio, ho toccato con mano storie che ti si piantano addosso e non ti lasciano più. Donne che hanno amato troppo. Donne che sono state costrette a chiedere scusa per essere vive. Donne che si sono sentite colpevoli solo per aver voluto essere felici.

E troppe di loro, quelle che non ce l’hanno fatta, sono diventate statistiche. Numeri freddi. Femminicidi.

Una parola dura. Ma necessaria. Perché se non nomini il male, non puoi combatterlo.

Essere femminista, oggi, per me è anche ricordare queste donne. Dare loro un posto nei nostri pensieri, nei nostri discorsi, nelle nostre pagine. È non accettare più il silenzio, l’indifferenza, le frasi come “se l’è cercata” o “era geloso perché l’amava”.

Io continuerò a mettere il rossetto, perché mi piace. Ma continuerò anche a raccontare, a scrivere, a dare voce. Perché ogni donna deve potersi guardare allo specchio e vedersi libera. Intera. Viva.

Lo ammetto: non sono brava a perdonare.

Non dimentico facilmente, soprattutto quando il colpo arriva da chi amavo, stimavo o semplicemente da chi pensavo mi volesse bene. Non è una guerra, la mia. Non faccio scenate, non cerco vendetta. Semplicemente, spengo la luce.

Le persone che mi feriscono smettono di esistere nel mio mondo emotivo. Se le incontro, le saluto, magari scambio due parole… ma è come parlare a un’ombra.

Il fatto è che quando qualcuno mi ferisce davvero, tocca le mie fragilità più profonde, senza alcun rispetto.

E lì mi trovo davanti a un bivio:

o scivolo nella rabbia e divento una persona che non mi rappresenta, oppure scelgo la via più silenziosa… e me ne vado. Scelgo di proteggermi. E scelgo il silenzio, che a volte fa più rumore di mille parole.

Forse questo mio modo di essere affonda le radici nelle mie origini sarde.

I sardi, quando si tratta di offese e rispetto, sono di pietra.

Lo era anche il mio babbo: un’offesa, per lui, non si superava così, con una stretta di mano e una pacca sulla spalla.

Quando ci siamo trasferiti in Toscana, questa cosa lo disorientava.

Vedeva le persone litigare violentemente, offendersi in modo pesante… e il giorno dopo ritrovarsi al bar, come se nulla fosse accaduto. Lui si stupiva. Non riusciva a capire quell’atteggiamento così lontano dal suo sentire. E si domandava: “Perché?”

Io non so quale sia la risposta giusta. Ma so che anch’io ho le stesse perplessità.

Qualcuno potrebbe pensare che sia fredda. La verità, però, è un’altra.

Dentro di me, anche se non lo do a vedere, spero sempre che l’altro capisca.

Che si renda conto del dolore che ha causato. Che apra gli occhi, che impari. Non per tornare da me. Non per rimediare.

Ma perché il male che si fa agli altri non dovrebbe passare inosservato.

È presunzione? Forse. O forse è solo il bisogno profondo di sapere che il mio dolore non è stato inutile. Che serva a qualcosa. Che qualcosa, nel cuore dell’altro, cambi.

Non ho la risposta giusta. So solo che preferisco il silenzio a una bugia, la distanza a una finta pace e la coerenza a un perdono forzato.

Siamo fatti così, ognuno con le sue fragilità.

Questa è la mia. E ho deciso di accoglierla, senza vergogna.

A volte non servono parole, basta allontanarsi con grazia... perdonare è un gesto nobile, ma non obbligatorio.

Quando sono nata, mio padre era già in marina, e la nostra vita si dipingeva di mare, di navi e di orizzonti lontani. Le nostre case erano prima la Maddalena e poi La Spezia, ma in quegli anni non eravamo mai davvero fermi. I ricordi di quel periodo sono sfumati nel tempo, ma una cosa mi è sempre rimasta impressa: mia madre raccontava che, a volte, ci spostavamo sulle navi dove mio padre era imbarcato. Non so perché, ma ogni volta che ci penso mi viene in mente quel film degli anni '50, Operazione Sottoveste, in cui le ospiti eccezionali stendevano la loro biancheria a mo' di bandiera e Immagino il cavo di ancoraggio di una corvetta decorato con le nostre magliette e mutandine... Forse era quella sensazione di essere sospesi tra un mondo di avventure e la realtà di una famiglia che cercava di stare insieme nonostante le difficoltà.

Ma, sebbene quelle navi fossero affascinanti, mio padre non era per noi bambini una figura di facile accesso. Era una presenza lontana, ma solida, imponente. Quando tornava a casa con la sua divisa nera d'inverno e bianca d'estate, io e i miei fratelli ci nascondevamo, perché la sua figura militare ci incuteva timore, un rispetto che a volte si trasformava in paura. La sua vita in mare, la disciplina, il rigore che lo accompagnavano, sembravano rendere il nostro mondo e il nostro rapporto più complicato.

Eppure, proprio quella distanza lo portò a prendere una decisione che segnò profondamente la nostra esistenza: rinunciare al sogno che amava di più, la sua carriera in marina, per tornare a casa e lavorare in impiego civile, alle Poste e Telecomunicazioni di Lucca. Quella decisione, oggi, la vedo come un atto di amore puro. Un amore che non si vedeva nei sorrisi o nelle carezze, ma nelle scelte difficili che ha fatto, per garantire un futuro migliore a noi.

Mio padre ha rinunciato ai suoi sogni per amore di noi, per offrirci una stabilità che non aveva mai avuto da bambino. La sua educazione, che ci sembrava a volte rigida e severa, oggi mi appare come il suo modo di proteggerci, di farci crescere forti e indipendenti. Lo vedevamo come un uomo severo, ma dietro quel volto di pietra c’era il cuore di chi sacrificava tutto per la propria famiglia.

Ora, con il cuore più maturo, capisco il peso di quel sacrificio. E se potessi tornare indietro, mi piacerebbe dirgli “grazie”, per ogni passo che ha fatto per noi, per ogni sogno che ha messo da parte. Ma, anche se lui non c’è più, so che in qualche modo ha sempre saputo quanto lo amavamo. E questa consapevolezza, oggi, mi basta.

Mia madre è stata un faro nella mia vita, una luce che non ha mai smesso di brillare. Quando penso a lei, il mio cuore si colma di gratitudine, ma anche di nostalgia. La ricordo nella sua età matura, quando la sua saggezza, l’acume e quella sottile ironia che non l’ha mai abbandonata sono diventati per me e per tutti un riferimento imprescindibile. Mia madre era un faro di tranquillità, ma anche di fermezza, una figura capace di trasformare ogni difficoltà in un’occasione per crescere, senza mai perdere il sorriso.

Da giovane, lavorava come sarta. Io e i miei fratelli, ma soprattutto io, portavamo con orgoglio i vestiti cuciti con le sue mani. Non erano vestiti alla moda, non avevano marchi prestigiosi, ma avevano qualcosa che nessun brand poteva mai avere: l’amore e l’attenzione di una madre che, con il suo talento e la sua dedizione, riusciva a creare qualcosa di unico per ogni uno di noi. La moda, a quei tempi, non era qualcosa da inseguire, ma qualcosa che nasceva dal nostro gusto personale. E mia madre sapeva valorizzare ogni nostra scelta, ogni nostro desiderio.

Era una donna semplice, ma mai banale. Aveva una cura particolare per se stessa, ma era la sua capacità di prendersi cura di noi, di tre figli, che la rendeva veramente speciale. Non era facile tenerci a bada, ma lei ci riusciva sempre, con un sorriso che spesso celava una fermezza che, da piccoli, sembrava più severità che amore. Eppure, anche nei suoi momenti di rabbia, con il suo carattere deciso, era sempre capace di trasformare ogni gesto in qualcosa che, con il passare degli anni, ho imparato ad apprezzare come affetto puro. Quella ciabatta lanciata in fretta, o quel pizzicotto che faceva male, ma che sapevi essere la sua forma di affetto, erano parte di quel modo unico e speciale che aveva di amarci.

La sua morte mi ha colpita profondamente. Ma con il tempo, guardandomi allo specchio, vedo sempre più spesso la sua immagine riflessa nei miei gesti, nei miei pensieri, e anche nel mio corpo. La casa che condividevo con lei, ora che vivo qui da sola, è diventata il suo rifugio e il mio, un luogo dove la sua presenza non è mai davvero andata via. A volte, cammino per le stanze, faccio gli stessi gesti che lei faceva, parlo con lei da sola, cosa che non ho mai fatto e mi sembra di sentirla ancora accanto a me.

Mia madre è vissuta fino a 90 anni. Fisicamente, la sua età cominciava a farsi sentire, ma la sua mente, il suo spirito, erano quelli di una ventenne. Chi l’ha conosciuta lo sa. Il suo sguardo era sempre proiettato lontano, eppure aveva la capacità di stare nel presente, senza mai giudicare, sempre aperta a ogni nuovo pensiero, sempre protettiva. Era capace di ascoltare, di dare il consiglio giusto, di vedere il lato positivo anche nelle difficoltà più gravi. La sua mente acuta e il suo cuore grande non conoscevano confini.

Anche ora, se mi fermo un attimo, riesco a percepire la sua protezione. Penso che sia rimasta qui, in questa casa, per continuare ad aiutarmi, per vegliare su di me nelle difficoltà quotidiane, piccole e grandi, che devo affrontare da sola. La sua presenza è ancora palpabile, nei silenzi, nei momenti di riflessione, nel modo in cui affronto le sfide della vita.

Sono felice di avere questa consapevolezza. La sua forza, il suo amore, il suo esempio sono dentro di me. Mi sento grata di poter portare avanti, con orgoglio, quella parte di lei che mi è stata trasmessa in ogni gesto, in ogni parola. In fondo, quando guardo me stessa, vedo anche lei. E so che, dovunque sia, continua a essere il mio faro, la mia guida.

Mi è venuta voglia di aggiungere un episodio che, pur essendo lontano nel tempo, dice molto sul clima culturale in cui vivevamo negli anni 80.

Ecco allora un ricordo del 1981, un anno importante per il Paese e, guarda caso, anche per me…

Certe date restano scolpite nella memoria. Il 5 agosto 1981, ad esempio, è il giorno in cui in Italia è stato finalmente abolito il delitto d’onore. Una svolta epocale. E guarda caso, proprio in quell’anno, anche la mia vita ha preso una piega altrettanto rivoluzionaria, almeno per me.

Mi sono separata dal padre di Daniele. Lui aveva appena sei mesi e io un coraggio che ancora oggi, ripensandoci, mi stupisce. Sono tornata a casa dei miei con una valigia di roba mia, un bimbo tra le braccia e zero certezze. Era un’epoca in cui una donna “per bene” non si separava. Figuriamoci con un figlio piccolo. Non vi dico i giudizi, i sussurri, gli sguardi. Eppure, non ho mai avuto dubbi: fu la scelta più giusta della mia vita.

Avevo un lavoro, sì, ma non mi permetteva l’indipendenza economica che desideravo. Così decisi di cercarne un altro, meglio retribuito. Sparsi un po’ la voce tra le amiche, ed ecco che una conoscente mi disse: “Ho la persona giusta per te”. Tempo un paio di giorni, squilla il telefono. Voce maschile, tono impostato: “Ci vediamo al bar accanto al suo ufficio, alle 18. Mi riconoscerà: cappello nero e giornale in mano.”

Lo ammetto, passai il pomeriggio tra il ridere e il preoccuparmi. Sembrava l’inizio di una spy story, ma il bar era terreno sicuro, frequentato da visi amici. Alle 18 spaccate, individuai il personaggio. Ci sedemmo, presi un caffè e ascoltai.

Cominciò a raccontarmi, con grande enfasi, delle sue conoscenze influenti, della sua abilità nel "sistemare situazioni complicate", e del suo altruismo nel “aiutare donne nella mia condizione”. A quel punto pensai: quale condizione? Io cercavo solo un lavoro migliore, non una rete di salvataggio.

Poi la perla: “Questa sera potrei anche presentarle un bancario… persona in gamba, ma ovviamente lei dovrà essere gentile… carina...”

Non aggiunse altro. Ma anche nella mia ingenuità di allora, avevo capito perfettamente a cosa stava alludendo.

Lo guardai dritto negli occhi, senza perdere la calma:

“Scusi, penso ci sia stato un equivoco. Io faccio l’impiegata, so scrivere, so usare la macchina da scrivere e rispondo al telefono. È questo il lavoro che cerco.”

Fu come gettare un secchio d’acqua gelata. Perse la pazienza, tentò qualche battuta allusiva e poi sparò la frase che mi è rimasta impressa più di tutte:

“Ma che lavoro pensa di trovare, separata e con un figlio?”

Mi alzai e me ne andai. Fine della sceneggiatura.

Perché racconto questo? Perché è bene ricordare che non molto tempo fa — sì, solo pochi decenni fa — bastava essere una donna sola con un bambino per essere automaticamente classificata come “problematica”. Altro che empowerment. Altro che meritocrazia.

Eppure, da allora tante cose sono cambiate, possiamo votare, lavorare, scegliere, parlare. Possiamo perfino lasciare un marito senza essere additate (o almeno, non troppo).

Ma non siamo arrivate in fondo. Per ogni diritto conquistato, c'è ancora un pregiudizio da smontare. Per ogni passo avanti, una voce da ascoltare, una storia da raccontare.

Questa è la mia. Una piccola storia. Ma tutte le grandi rivoluzioni cominciano da gesti semplici, da decisioni quotidiane, da bar e cappelli neri.

La Sardegna ha un’anima antica, profonda, misteriosa.

Un’isola che ha custodito nel silenzio delle sue pietre il segreto di una civiltà in cui la donna era al centro.

Non una principessa da salvare, ma una regina, una madre, una guida.

Nel cuore della civiltà nuragica, la Dea Madre era venerata come simbolo di vita, fertilità, protezione.

Le statuette ritrovate, con il ventre generoso e i seni prominenti, parlano ancora oggi con voce ferma: la vita nasce da qui.

E da allora, forse, non è mai cambiato davvero.

Le donne sarde hanno sempre avuto un ruolo forte, anche quando non si vedeva.

Madri, mogli, sorelle, contadine, sarte, tessitrici, erboriste, levatrici.

Dentro ogni casa e fuori erano loro a decidere, a tramandare, a resistere.

Non urlavano, non imponevano. Ma c’erano. Sempre.

Ricordo mia madre, per esempio.

Semplice, elegante, saggia e ironica.

Parlava poco, ma quando lo faceva usava il sardo. Le sue parole sembravano uscire da un tempo lontano.

Raccontava piccole poesie, filastrocche, storie di donne forti.

Le ho imparate senza volerlo, e ancora oggi, a volte, mi escono dalla bocca senza preavviso, come un richiamo del sangue.

Un giorno mi disse una frase che non ho mai dimenticato:

“Is feminas fortes no ant bisogniu de gridai.”

(Le donne forti non hanno bisogno di gridare.)

Anche nei riti e nelle feste popolari si sente questa eredità.

A Posada, ad esempio, durante la Festa di Sant’Anna, si celebra sì una santa, ma anche una madre, una donna che protegge, consola e rinnova la vita.

E non è un caso: dietro a quei canti, a quei gesti, si nasconde il profumo di culti antichi, di cerimonie pagane, di matriarcalità sopravvissuta sotto altri nomi.

Oggi molte cose sono cambiate, ma non tutto.

Le donne sarde sono ancora quelle che portano avanti la casa, i figli, spesso anche il lavoro fuori.

E lo fanno con fierezza, con quella durezza gentile che è solo loro.

Una durezza che non è chiusura, ma radice.

Non è isolamento, ma orgoglio.

Io mi sento figlia di questa terra e di queste donne.

Anche se la vita mi ha portata lontano, il mio cuore parla ancora con l'accento della mia isola.

E quando mi guardo allo specchio nei giorni più difficili, so che dentro di me vive quella forza silenziosa che ho visto in mia madre, in mia nonna, e in tutte le donne sarde che non ho conosciuto, ma che mi hanno tramandato , come un canto antico, il coraggio di restare in piedi.

Rituale sacro di una single al tramonto

Ore 20.00.

Il caldo pesa come un pensiero di troppo.

Le finestre sono aperte, le tende si muovono appena, come a danzare.

E io, che sono single, ho deciso che questa è l’ora giusta per un rito tutto mio:

un aperitivo alcolico per svuotare la testa, alleggerire il corpo… e forse anche il cuore.

Un Martini, due olive.

Una per me.

Una per quella parte di me che ogni tanto dimentico di coccolare.

Sorso dopo sorso, i pensieri si sciolgono come il ghiaccio nel bicchiere.

I muscoli si rilassano, le spalle si abbassano, e nella mente comincia a suonare quella canzone… quella che mi fa venire voglia di ballare e anche altro...

E allora via le scarpe.